冬至既是一个重要节气,也是一个重大节日。冬至历史悠久,内涵丰富,单说与之相关的谚语便多不胜举。在诸多谚语中,“冬至大如年”堪称最著名的一句,不是之一。

冬至大如年

为什么说“冬至大如年”呢?我以为:一是节日重大,二是仪式盛大,三是影响巨大。

一、节日重大如年

说冬至是一个重大节日,也许有人会笑:有你说的那么重大吗?你还别不信,在漫长的古代,它一直都是一个非常重大的节日。

冬至的重要性,首先在于这个日子的特殊性。冬至的“至”,是“最”、“极端”的意思。那这一天有哪些方面的“极端”呢?古人的通行的说法是:阴极之至,阳气始至,日南至,日短之至,日影长之至。

冬至这一天,太阳直射地球的位置达到一年中的最南端(南回归线),这便是“日南至”(南到了极端)。这一天,包括中国全境在内的北半球,白昼的时间最短(越往北白昼时间越短),这便是“日短之至”(短到了极端)。这一天,正午时太阳照射北半球的倾斜度最大,太阳的高度最小,物体在阳光下形成的影子最长,这便是“日影长之至”(长到了极端)。

冬至到了,春天还会远吗?

冬至这一天,北半球得到的太阳辐射最少,即所谓“阴极之至”。所以,理论上,这一天北半球的气温在全年中应该最低。但实际上,这一天并不是一年中最冷的时候。这是因为地球表面有能够储存热量的大气和水分,此时北半球尚有“积热”可用。我们也可以理解为这是由于地球对太阳热量吸收和散发的滞后效应引起的,正如夏至也不是北半球温度最高的时候一样。

过了冬至这一天,太阳直射地球的点逐渐向北移动,北半球的白天开始逐渐变长,正午时的太阳高度也逐渐升高,即所谓”阳气始至”。所以,理论上,北半球的温度应该逐渐升高。但实际上也不是,此时北半球每天散失的热量都大于接收的热量,呈现“入不敷出”的状况。积热越来越少,天气也越来越冷,到了“三九天”,积热最少,温度最低。待到北半球吸收的太阳热量逐渐大于散发的热量时,天气才会渐渐变暖。

三九四九冰上走

这么一说,冬至实在是一年之中十分特殊、十分重要的一天。它是一年中白昼最短的一天,过了这一天,白昼就会一天天变长。它是一年中日照最少的一天,过了这一天,日照就会一天天多起来。所以,古人说:“春生冬至时。”虽然接下来还有三九严寒,但春天已经在地球的胎腹中开始孕育了,时间一到就会呱呱坠地。

因为这一天的特殊性和重要性,很早就引起了人们的重视。据有关资料记载,早在3000年前的周代初期,周公便用土圭测日影的方法,准确测出了冬至的时间,并将其作为新的一年开始的日子,也就是“岁首新年”。此后千年间,我们国家一直使用以冬至为新年的周历,直到汉代确定使用夏历、以春节为新年为止。作为新年佳节的冬至,你说重大不重大?!

曾经冬至是新年

汉代虽然确定了春节为岁首新年,将冬至与新年区别了开来,但也同时将“冬至”作为一个固定的重要节日确定了下来,称为“冬节”。从此,“春节”之外又过“冬节”,成为习俗一直流传至今。历朝历代,一直有隆重庆贺冬至的盛大仪式。

二、仪式盛大如年

冬至从周代产生以后,担任了千年的“岁首新年”,确实曾经“阔”过。那时,它是名正言顺的“年”,而不是“大如年”,自然成为一年中最重要的节日。长期身居要位,人们对它也越来越重视,由此衍生出了一系列盛大的节日仪式和节日习俗。据有关资料记载,从周代起就有在冬至举行祭祀活动的习俗。《周礼·春官·神仕》曰:“以冬至日,致天神人鬼。”人们在这一天礼敬天地神灵,目的在于祈求消除疫疾,减少民众的饥饿与死亡。

冬至日的祭祀仪式

自汉代确定以春节为新年(大年)后,官方和民间对冬至的重视程度,不亚于春节这个“大年”。到了“冬节”这一天,官府要举行祝贺仪式,官员例行放假。这种庆祝仪式称为“贺冬”,而官员之间相互拜访则称为“拜冬”。《史记·孝武本纪》:“天子亲至泰山,以十一月甲子朔旦冬至日祠上帝明堂,每修封禅。”祭祀是古代最隆重的仪式,在各种祭祀仪式中,封禅又尤为隆重、盛大。封禅的意思就是祭天祭地,天子在冬至日举行封禅仪式,足见冬至这个节日有多么的重要。

《后汉书·礼仪》又载:“冬至前后,君子安身静体,百官绝事,不听政,择吉辰而后省事。”还要挑选“能之士”,鼓瑟吹笙,奏“黄钟之律”,以示庆贺。这一天,朝庭上下放假休息,军队待命,边塞闭关,商旅停业,亲朋各以美食相赠,相互拜访,欢乐地过一个“安身静体”的节日。由此我们也可以看出,当时朝野对冬至的重视程度。

冬至早回家

到了魏晋时期,冬至又有了一个“亚岁”的别称。每逢这一天,晚辈都要向长辈拜节。《晋书》上记载:“魏晋冬至日受万国及百僚称贺……其仪亚于正旦。”其热闹程度在许多地区不亚于过年,“亚岁”之称名副其实。

唐朝时,官吏有七天的冬至假期,和新年假期一样长(寒食和清明假期只有两天)。在宋代,冬至的地位堪比春节,南宋孟元老在《东京梦华录》载:“十一月冬至。京师最重此节,虽至贫者,一年之间,积累假借,至此日更易新衣,备办饮食,享祀先祖。官放关扑,庆祝往来,一如年节。”明清时期,庆祝冬至的仪礼显得更为隆重了,皇帝要在这一天进行“祭天”,故有“冬至郊天”之说。民间在这一期间同样有祭祖、家庭聚餐等习俗。清代的《清嘉录》中说:“冬至大如年”,汉人自古冬至需拜天祭祖,国内部分地区一直延续着此习俗。

思念家人盼团圆

特别值得一提的是:我国自古就有春节祭天、祭祖的传统,感恩天地赐予,祈求祖宗护佑。与此同时,也一直有冬至祭天、祭祖的习俗,同样是为了感恩天地赐予,祈求祖宗护佑。因各地礼俗不同,祭天、祭祖的形式也有别。在南方许多地区,至今保留着冬至祭天、祭祖的习俗,以祈福来年风调雨顺,家和万事兴。

三、影响巨大如年作为中国第一大节的春节,其丰富多彩的民俗活动和文化内涵,对后世影响巨大。作为“亚岁”和“小年”的冬至,千百年来对我们的生产、生活同样一直产生着巨大影响。冬至的巨大影响,首先体现在对农业生产的指导作用上。中国自古就是一个农业大国,中华五千年历史,从很大程度上讲,就是一部农耕文明史。而以冬至为中心制定的二十四节气,对农业生产和农耕文明产生着重大影响。冬至,是二十四节中最早制订出的一个。汉武帝时期,将以冬至为中心的二十四节气吸收入《太初历》,作为指导农事活动的历法补充。二十四节气对农业生产的指导作用,首先体现在它们的名称上,这些名称,高度概括了那个时段的气候或万物生长状况。如“雨水”,说的是到了降雨的时候,是时候翻土和播种了;如“谷雨”,说的是雨量充足,谷物茁壮成长;如“芒种”,说的是小麦等带芒的作物开始成熟……

二十四节气图

二十四节气对农业的指导作用,还体现在相关的谚语上。这些谚语,是千百年来人们对各个时段气候、农事的经验总结。以冬至谚语“冬至暖,冷到三月中;冬至冷,明春暖得早”为例,对我们来年春天的气候便做出了预示。这样的预示和经验,对农民和农业生产起着重要的提示和指导作用。

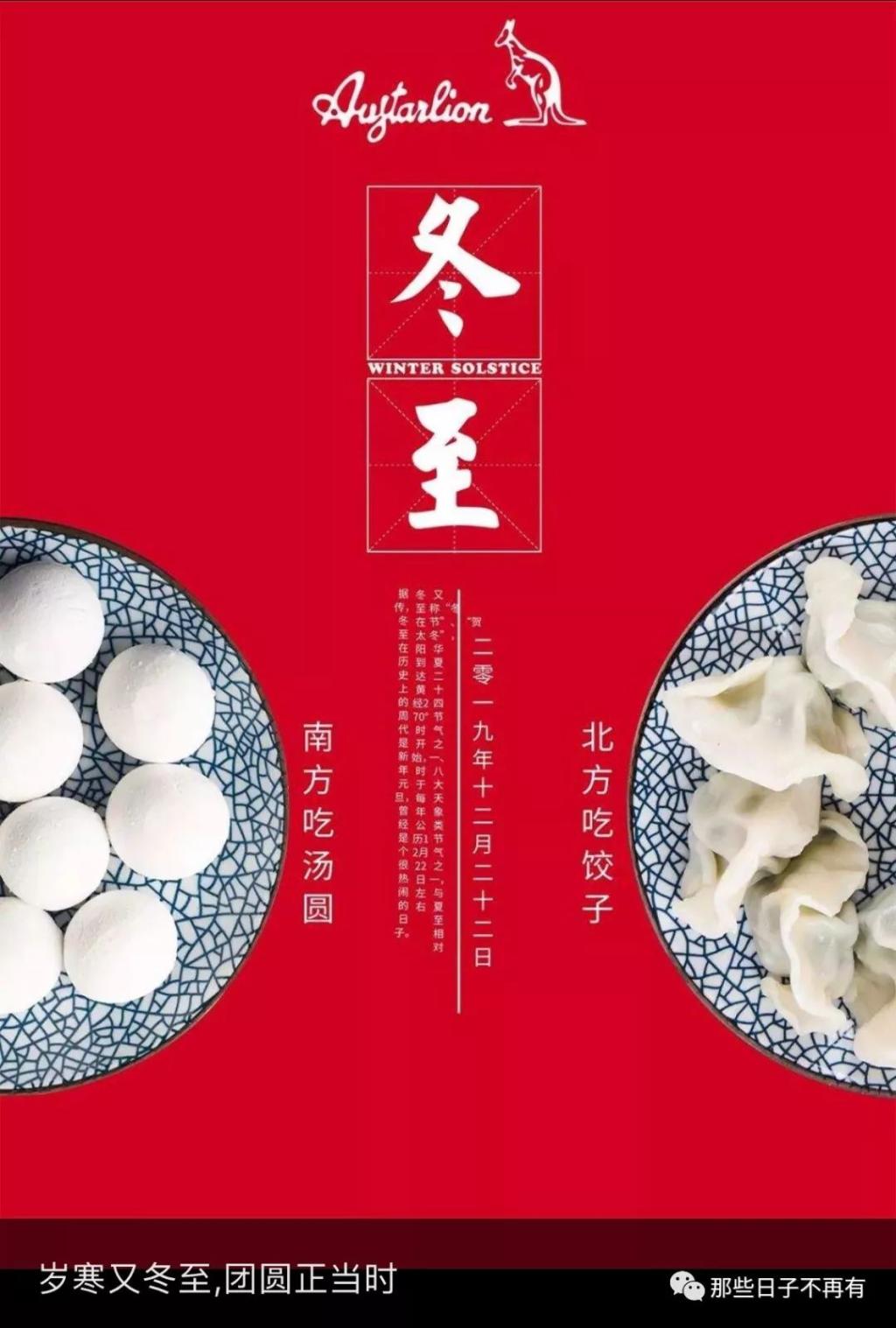

接下来,让我们来看看冬至对饮食习俗的影响。在整个漫长的古代社会,物质财富长时间处于匮乏状态,绝大多数人平常时间连温饱都难以得到保障,更不要说吃好喝好了。只有在逢年过节时,人们才舍得吃好的、吃讲究的。冬至和春节一样,都是各地人们想方设法也要吃上当地特色美食的节日,比如北方水饺、南方汤圆、杭州年糕、宁波番薯汤果、滕州羊肉汤等等。与此同时,也只有在春节和冬至时,才有合家同吃团圆饭的讲究。

南方汤圆北方饺

在我国北方许多地区,每年冬至日,与春节一样,都有吃饺子的习俗。冬至这一天,不论贫富,饺子是必不可少的节日饭。谚云:“十一月,冬至到,家家户户吃水饺。”。饺子的做法,最重要的是和面,“和”与“合”谐音,“饺”与“交”谐音,“合”与“交”都有“相聚”之意,所以“饺子”象征着亲人团聚、家人团圆。

在南方,冬至日的食物各地不一。许多地方冬至和春节一样,有吃汤圆的习俗,一方面有“吃了汤圆大一岁”的说法,另一方面也取“团圆”的寓意。另一些地区,盛行吃冬至团(丸),也是取“团圆”的意思。杭州人冬至则吃年糕,从明末清初直到现在,杭州人在冬至都喜吃年糕。在每逢冬至做三餐不同风味的年糕,冬至吃年糕,寓意“年年长高”,图个吉利。在宁波的传统习俗中,番薯汤果是冬至必吃的美食之一。“番”和“翻”同音,冬至吃番薯,就是将过去一年的霉运全部“翻”过去。汤果,跟汤团类似,也叫圆子,取“团圆”、“圆满”之意。

冬至吃汤锅

在全国不少地方,都有冬至吃肉的风俗。如山东滕州和四川成都,这一天流行吃羊肉汤锅。成都的冬天是比较阴冷的,成都人开玩笑说:冬天的最爱,一是被窝,二是汤锅。汤锅里,最受欢迎的就是羊肉汤、羊杂汤了。成都有句老话:“吃了羊肠,不穿衣裳。”

早在明清时期,每逢冬至前后,成都百姓便成群结队前往城隍庙附近街头巷尾喝羊杂汤,富裕人家则去顺城街、提督街一带吃羊肉火锅。久而久之,排队到街头巷尾吃羊肉汤锅,成为成都冬至的一道风景线。冬至当天,全城人疯狂寻找羊肉汤锅的景象,堪称万人空巷。很多平时不做羊肉汤的酒楼餐厅,也会在冬至前后推出羊肉汤锅。与此同时,分布在全城各处的农贸市场,也纷纷出现了羊肉汤现场加工并打包的摊点。可以这样说:冬至时节,全成都不仅大街小巷的酒楼餐厅在做羊肉汤,千家万户的餐桌上也都摆着羊肉汤。

近几十年,成都冬至吃羊肉汤锅最著名的地方是小关庙。冬至日,那里的餐厅需要排几个小时的队不说,而且排上后也可能被安排在远离餐馆的停车场里或街边的垃圾桶旁。你还别嫌弃,实在是找不到别的地儿了。

冬至的重大影响,还表现在它是历代文人墨客创作的重要题材。古往今来,咏叹冬至的诗词和描绘冬至的画卷数不胜数。最后,让我们品味着羊肉汤、吟诵着左河水的《冬至》诗,来迎接2022年的冬至节吧!

西北风袭百草衰,

几番寒起一阳来。

白天最是时光短,

却见金梅竞艳开!

(图片来自网络,特致谢意!)